Два дня еще, два дня и я вернусь. По всем скучаю. По некоторым в особенности

***

кролик пушистохвост, привет! Давайте знакомиться?

Angel Draco, Bertha Harker, [L]Грэйв[/L], [L]Кукла_с_человеческим_лицом[/L], [Ловчий]

Angel Draco, Bertha Harker, [L]Грэйв[/L], [L]Кукла_с_человеческим_лицом[/L], [Ловчий] осторожно, под катом трупы.

осторожно, под катом трупы.

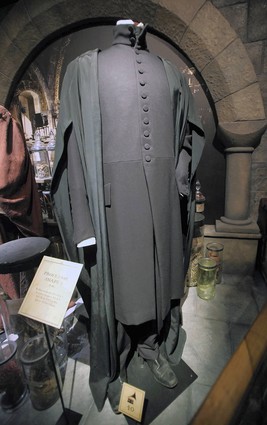

Гробовщик  | Профессор Снейп  |

![[info]](http://static.diary.ru/images/openid/livejournal.gif) b_a_n_s_h_e_e известен многим. А еще существует

b_a_n_s_h_e_e известен многим. А еще существует ![[info]](http://static.diary.ru/images/openid/livejournal.gif) marinni. Очень рекомендую заглянуть. Вот, например, сюда или сюда.

marinni. Очень рекомендую заглянуть. Вот, например, сюда или сюда. если у вас медленный интернет или слабый комп - запаситесь терпением. посты огромные и грузятся меееедленно.

если у вас медленный интернет или слабый комп - запаситесь терпением. посты огромные и грузятся меееедленно.